泌尿器科の診療について

泌尿器科とは

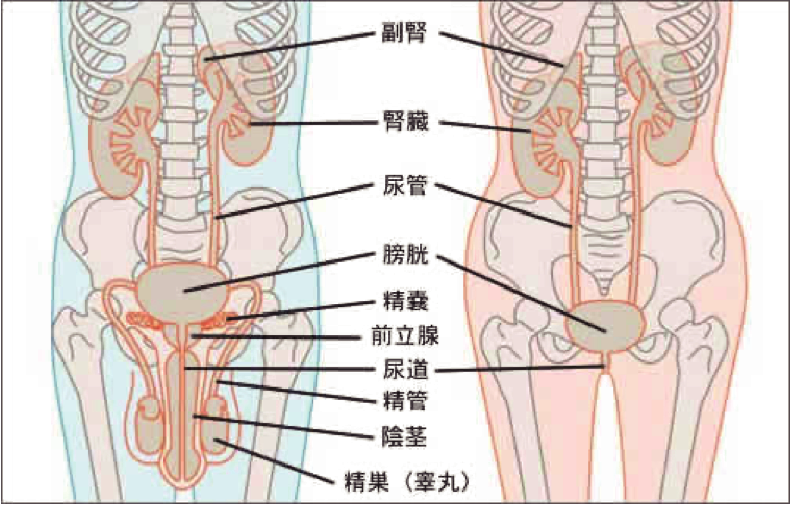

泌尿器科で扱う臓器と臓器の役割

泌尿器科で対象となる臓器は体の頭の方から副腎、腎臓、尿管、膀胱、前立腺、尿道、陰嚢内容物となります。まずはこれらの臓器の仕事から解説させていただきます。副腎はホルモンを分泌することで体全体の血圧やミネラルなどの調整をしています。腎臓は血液の浄水場の働きをしています。汚れた血液をろ過し、老廃物はおしっことして体外へ必要なものは再度血液に戻す働きをしています。

この浄水場そのもののトラブルに関しては腎臓内科で治療を行います。尿管は腎臓と膀胱をつないでいる川あるいは用水路の働きです。膀胱はおしっこを溜めるタンク、さらには溜まったおしっこを押し出すポンプの働きをします。前立腺は生殖器として精子を栄養する分泌物を出しています。陰嚢内容物は陰嚢という袋の中に精巣、精巣上体、精管が含まれています。精巣は精子を作り、精巣上体、精管を通って前立腺の後ろにある精嚢腺という精子貯留タンクに溜められます。

臓器の異常で起こる症状

これらの臓器が異常を来したときにどのような症状が出てくるでしょうか?

病気とともに簡単に解説させていただきます。

副腎

副腎に腫瘍ができることがあります。この腫瘍が原因で高血圧や電解質異常を来すことがあります。一般的に症状を自覚することはあまりありません。高血圧が持続し、お薬でも管理が困難な場合にCTなどの検査でようやく異常を指摘されます。

腎臓

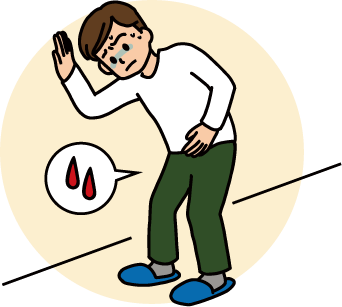

腎臓はおしっこを作る臓器です。先ほど浄水場に例えましたが、腎臓でのトラブルは血尿を来すことが多いです。浄水場から汚れたものが出た場合、回収する臓器が下流に存在しないため、おしっこの異常(見た目の血尿や見た目にはきれいな血尿)が検尿で検出されます。腎臓の異常として頻度が高いのは腎結石があります。腎結石は多くの場合痛みを伴いません。おしっこの通り道(川)の結石で痛みが出るのは結石が川を塞いでしまってダムを造ります。このダムによって上流にある腎臓(源泉)周囲の被膜が引き延ばされることで痛みが生じる(水腎症)と考えられています。腎臓の中の結石はダムを造ることが少ないため、痛みの原因となる可能性が低いのです。

ただし、腎盂は比較的スペースが広い空間でもありますので、腎盂と尿管の移行部あたりまで結石が動いてダムを造って(水腎症)しばらくするとまた腎盂内に戻ることもあります。この場合には痛みが出ます。水腎症が起こっているかどうかが重要です。結石が腎臓に戻れば痛みは消えます。また、水腎症も消えています。

腎臓の痛みは左右の背中に出てきます。おなかではありません。他には血尿があります。腎臓から出たおしっこを腎盂という場所で受けますが、腎臓がんがこの腎盂に顔を出すと血尿を認めることがあります。

もちろん腎盂にがんができる腎盂がんでも血尿となります。腎盂がんがダムを造るようであれば、痛みを認めることがありますが、結石で認める痛みよりも緩やかな痛みとなることが一般的です。

尿管

腎臓で作られたおしっこは腎盂で受けます。この腎盂と膀胱をつなぐ管が尿管です。20㎝くらいの管です。尿管といえば、経験者も多いであろう尿管結石が有名です。

尿管結石も先ほどの結石がダムを造る(水腎症)のと同じ理由で痛みを伴います。尿管結石は人が感じる3大疼痛として有名です(尿管結石、群発頭痛、心筋梗塞とされています。以前は出産が含まれていたように思ったのですが)。

尿管はもともと3か所狭いところがあります。① 腎盂から尿管への移行部、②総腸骨動脈と重なる部分、③膀胱への入り口です。これらで尿管結石が詰まってしまうと、結石がダムを造って上流で川が拡張(膨らんでいきます)腎臓まで腫れると痛みが出ます(水腎症)。尿管結石のは結石の場所で痛みが出る場所も移動することが知られています。先ほどの尿管が狭いところの①くらいのときには左右の背中の痛み、②のときには左右の背中か左右の下腹、③のときには左右の下腹かおしっこの時の痛み(膀胱炎のような症状)です。

尿管結石は腎臓でできた結石が上流から膀胱に流れていくまでの間に詰まっている病気です。痛みの場所でおおよその検討がつくかもしれませんね。尿管粘膜と結石がこすれたりすれば血尿となることもあります。尿管にもがんができることがあります。症状は血尿がほとんどですが、痛みが出ることもあります。腎臓同様結石に比べて緩やかな痛みとなることが一般的です。

膀胱

膀胱は筋肉でできた袋のため、おしっこを溜めておくタンクと押し出すポンプの仕事をしています。タンクに異常がおこるとどのような症状が起こるでしょうか?

タンクにはセンサーがついていて脳で制御されています(正確には交感神経系などによる蓄尿反射を大脳が抑制している)。センサーの異常で少量でも反応してしまうと頻尿になります。泌尿器科で最も多い異常かもしれません。逆にセンサーが働いてないようだと溜まりすぎてしまっているような状況もあります。

ポンプの仕事ができなければおしっこが膀胱に残っている状況になります。これが残尿です。ほとんどポンプの仕事ができず、おしっこがほぼ出ていない状態は尿閉といいます。症状は下腹部が腫れておしっこに行きたくて、行きたくてしょうがない状態です。

タンクの中は粘膜に覆われています。この粘膜に炎症が起こると膀胱炎になります。症状は頻尿、残尿感、血尿があります。

膀胱のタンクの中に残尿がある状態が継続したりするとおしっこの砂が膀胱の底に溜まることがあります。この砂が時間をかけて互いにくっついて膀胱結石ができることがあります。膀胱結石の症状としてはタンク内部の粘膜を傷つけて血尿、センサー異常を来して頻尿などがあります。

膀胱粘膜にがんができるとがんは表面がもろいので、血尿となることがあります。また膀胱がんが進行すると下腹部の痛みとなることもあります。

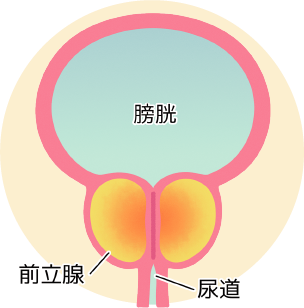

前立腺

膀胱の底におしっこを外に出すためのパイプ(尿道)がつながっています。このパイプを膀胱の出口でぐるりと取り囲んでいるのが前立腺です。前立腺が大きくなる(前立腺肥大症)とパイプが外から圧迫されることになります(ホースを指でつまんでいる状態です)。この状態ではおしっこがチョロチョロになってしまいます。この状態が継続すると、ポンプである膀胱に負担がかかりすぎて残尿を認めるようになり、タンクの異常として変形(膀胱憩室)や腎臓まで尿管が腫れてしまいます(水腎症)。ひどいときには腎機能不全に至ることもあります。 前立腺がんは男性で最も多いがんとなりました(2020年)。ほとんどの場合、前立腺がんは何かしらの症状から見つかるのではなく、検診などでPSA(前立腺特異抗原)が高いと指摘をされ、追加で検査をされて発見されます。前立腺がんが進行した状態ではもちろん症状を認めます。血尿、排尿時痛、転移してくれば転移部位の痛みなどがあります。

尿道

膀胱の底にはおしっこを外に出すための穴が開いており、その穴から体外までのパイプが尿道です。尿道の病気は尿道狭窄(狭い)があり、おしっこの勢いがチョロチョロになってしまいます。尿道に炎症が起これば尿道炎となります。尿道口に膿が出たり、排尿時痛になります。

陰嚢内容物

陰嚢は非常に伸びる皮膚で覆われているので、異常の際には豪快に腫れてきます。数か月単位での腫れは水腫の可能性が高く、数日や数週間単位の腫れはがんを疑うことがります。がんであれば、硬いです。

- 頻 尿

- 夜間頻尿

- 尿失禁

- 膀胱炎

- 尿道炎

- 腎盂腎炎

- 前立腺炎

- 尿路結石( 腎結石、尿管結石、膀胱結石など)

- 陰嚢水腫

- 精巣上体炎

- 前立腺肥大症

- 過活動膀胱

- 神経因性膀胱

- 腎細胞がん

- 膀胱がん

- 前立腺がん

- 精巣腫瘍

- … など

このような悩み、症状はありませんか?

- 尿が出にくい、時間がかかる

- 尿の回数が多い

- 尿が漏れそうになる

- 尿に血が混じる

- 排尿時の痛み、違和感があり

- 尿をしてもすっきり感がない

- トイレが近い、頻尿で眠れない

- 尿検査で陽性(尿潜血・タンパク尿)を指摘された

- がんの健診がしたい

- PSAが高い

- 前立腺がんが心配

- 前立腺肥大症かどうか調べたい

- 陰茎、陰嚢が痛い

- 陰茎、陰嚢がかゆい

- 陰嚢がはれている

- 包皮、亀頭がさける

- 勃起力がなくなった

- 勃起が途中でできなくなる

- 性交欲の減少 など

泌尿器科の一般的な特徴

専門的な診断と治療

- 尿路結石、前立腺肥大、前立腺がん、膀胱がん、腎がんなどの診断と治療を行います。

- 先進的な画像診断(CT、MRI、超音波)や内視鏡検査を用いて正確な診断を目指します。

手術治療

- 治療が必要な患者様には腹腔鏡手術やロボット支援手術など、低侵襲手術を提案し、患者さんのベストな選択を支援します。

外来診療

- 初診からフォローアップまで一貫して診療を行います。

- 地域連携パスを導入しており、緊密な連携を心掛けています。

予防医療と健康管理

- 定期健診やがん検診を通じて、早期発見・早期治療を推進しています。

- 健康管理や生活習慣病の予防にも力を入れています。

患者中心のケア

- 患者さんに向き合うのではなく、患者目線で寄り添った一人ひとりに合わせた治療計画を立て、インフォームドコンセントを重視しています。

- 多職種連携によるチーム医療を実施し、総合的なサポートを提供しています。